| |

Contexte géologique

Au début du Jurassique"Le Jurassique (entre -201 et -145 Ma) est une Période géologique du Mésozoïque ou Ère Secondaire qui doit son nom au Jura où des calcaires caractéristiques ont été trouvés.

Le système jurassique se subdivise en trois séries géologiques :

- Jurassique inférieur ou Lias,

- Jurassique moyen ou Dogger,

- Jurassique supérieur ou Malm." (-200 millions

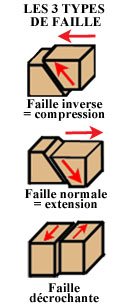

d'années), la croûte continentale"Du latin crusta « ce qui enveloppe, ce qui recouvre; notamment en parlant du pain, d'une plaie », la croûte terrestre continentale constitue l'enveloppe externe de la Terre au niveau des continents. Elle est composée de granites (micaschistes, gneiss, granites)."

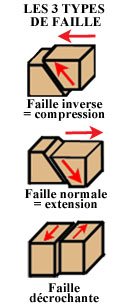

a subi une extension tout en s'enfonçant. Ce

phénomène d'"étirement-amincissement", appelé subsidence"La subsidence (latin subsidere, s'enfoncer) est l'abaissement de la croûte terrestre résultant d'un étirement-amincissement de cette dernière. Elle

entraîne un dépôt progressif de sédiments sous une profondeur d'eau constante.",

a conduit à la formation d'un rift"Un rift (anglais rift, « crevasse ») se compose d’un fossé d’effondrement allongé (graben, en allemand), bordé par deux « épaules ». Ses dimensions atteignent quelques dizaines de kilomètres de large pour plusieurs centaines de kilomètres de long. C’est un lieu d’amincissement crustal (croûte) et de subsidence. Comme la lithosphère s'amincit, le rifting peut être le stade initial qui conduira à la rupture lithosphérique, puis à la formation d'une dorsale et à la naissance d'un océan. Les deux moitiés du rift deviendront alors les deux marges continentales du nouvel océan.

Souvent les rifts se disposent en bordure ou à l’aplomb de points chauds (Afars, Islande). La subsidence initiale est souvent très importante. Pour l’exemple, le lac Baïkal, en Sibérie, contient en plus de la couche d’eau de 1 800 m, une couche de sédiments d’une épaisseur de plusieurs kilomètres. Au niveau d’un rift, qui est une zone d’accrétion le gradient géothermique peut atteindre 50°C/km (5°C/100m)." (anglais rift, crevasse), prélude à

la naissance d'un océan. Durant cette phase d'étirement de la

lithosphère"La lithosphère (du grec lithos, pierre et sphaera, sphère) désigne l'enveloppe rigide et externe de la Terre. Avec une épaisseur de 100 km, elle comprend la croûte terrestre et une partie du manteau supérieur. Elle se subdivise en plaques qui se déplacent les unes par rapport aux autres. La lithosphère, rigide, repose directement sur l'asthénosphère, solide mais ductile.", des

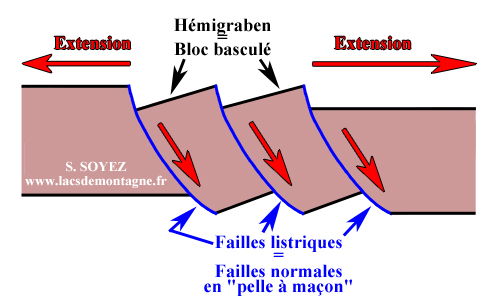

failles se créèrent, des blocs basculèrent... C'est dans ce contexte que se

formèrent le Taillefer et le Rochail, qui représentent chacun un

bloc basculé

(Fig. 1) (Fig. 2).

se créèrent, des blocs basculèrent... C'est dans ce contexte que se

formèrent le Taillefer et le Rochail, qui représentent chacun un

bloc basculé

(Fig. 1) (Fig. 2).

|

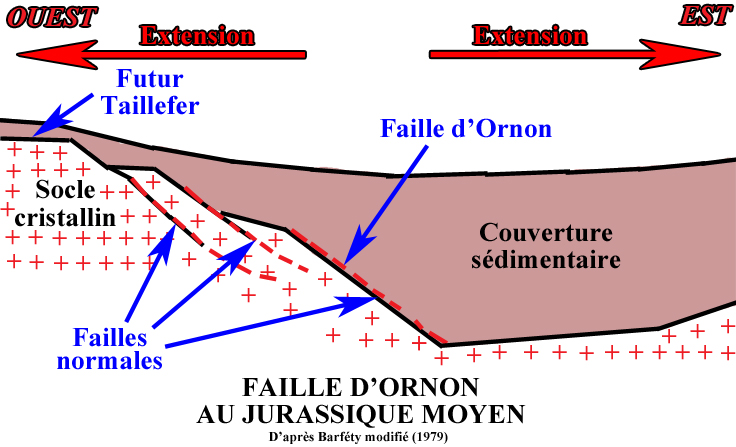

Fig. 2

Faille d'Ornon au Jurassique moyen

D'après Barféty modifié

(1979) |

|

Au Jurassique"Le Jurassique (entre -201 et -145 Ma) est une Période géologique du Mésozoïque ou Ère Secondaire qui doit son nom au Jura où des calcaires caractéristiques ont été trouvés.

Le système jurassique se subdivise en trois séries géologiques :

- Jurassique inférieur ou Lias,

- Jurassique moyen ou Dogger,

- Jurassique supérieur ou Malm." moyen (Époque : Dogger"Le Dogger (de « dog », chien, terme de carrier anglais désignant des concrétions gréseuses du Yorkshire, 1854), aussi connu sous le nom de Jurassique moyen, est une époque de la période géologique du Jurassique. Cette époque s'étend de -176 à -161 Ma.", Étage : Aalénien

[entre -175 Ma et -171 Ma]), lorsque l'océan Téthys ligure (océan

liguro-piémontais) continue à se former, à se creuser, des forces

d'étirements causent des

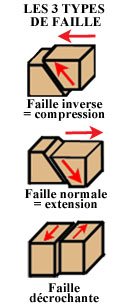

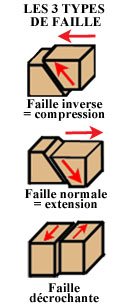

failles normales , dont celle d'Ornon. , dont celle d'Ornon. |

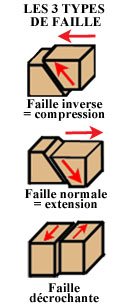

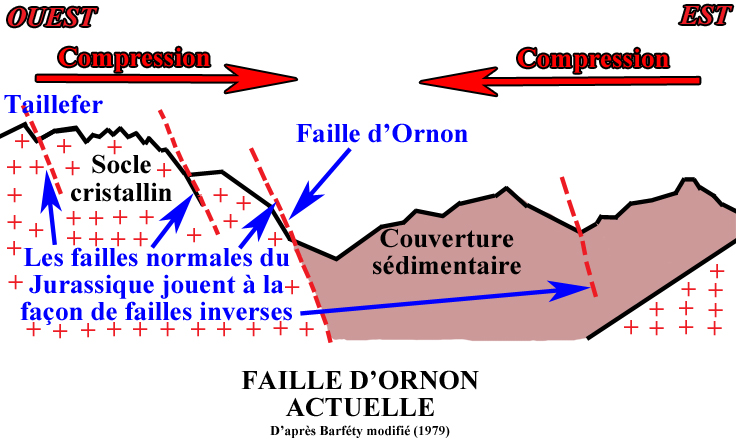

Lorsque l'océan se referma et que les Alpes

s'érigèrent, en lien à la collision Europe-Afrique, au Cénozoïque"Du grec « kainós », récent, et « zôikós », et « d’animal », « être vivant », le Cénozoïque (entre -66 Ma et actuel) est étymologiquement l’Ère des « êtres vivants récents », par opposition l'Ère Paléozoïque, « Ère des êtres vivants anciens » (entre -541 à -252 Ma). Le Cénozoïque comprend les anciennes Ères Tertiaire et Quaternaire."

(anciennement nommé Ère Tertiaire), il y a plus de 40 millions d'années, les

mouvements tectoniques"La tectonique (de l'allemand Tektonik, du grec tektonikê, « art du charpentier, art du bâtisseur ») est l'expression géologique de l'activité géophysique interne de la Terre."

changèrent de sens et devinrent compressifs. Les

failles normales , comme celle d’Ornon, rejouèrent alors en sens inverse, et se transformèrent de ce fait en

failles inverses , comme celle d’Ornon, rejouèrent alors en sens inverse, et se transformèrent de ce fait en

failles inverses , provoquant le soulèvement des reliefs sous forme de grands blocs basculés, tels ceux du Taillefer et du Rochail. La faille d’Ornon sépare ainsi le Taillefer du Rochail.

(Fig. 3) , provoquant le soulèvement des reliefs sous forme de grands blocs basculés, tels ceux du Taillefer et du Rochail. La faille d’Ornon sépare ainsi le Taillefer du Rochail.

(Fig. 3)

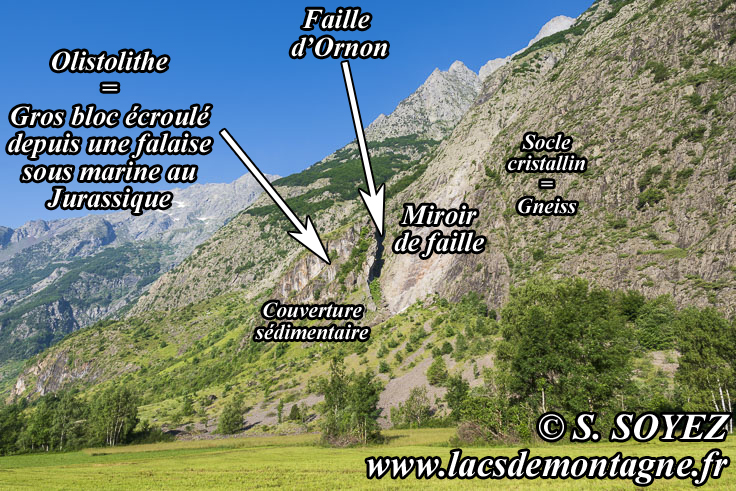

Située au pied des abrupts de l'Armet, en amont du hameau de la Chalp de Chantelouve (Isère) (versant SUD du col d'Ornon), la faille d’Ornon (1 208 m) est une paléofaille fossile d’un bloc basculé du Jurassique. Il s’agit d’une faille normale listrique hercynienne qui délimite un bloc basculé de l’ancienne marge continentale"Une marge continentale est une bordure immergée d'un continent. Elle est constituée de lithosphère continentale en contact avec de la lithosphère océanique. On distingue les marges continentales passives dues à une rupture de la lithosphère continentale par arrachement (processus de rifting et d'océanisation) et les marges continentales actives dues à une subduction de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale." européenne de la Téthys ligure. Cette faille a rejoué lors de l'orogénèse"L'orogénèse (grec oros, « montagne » et genesis, « naissance ») désigne l'ensemble des processus géodynamiques par lesquels se constituent les chaînes de montagnes." alpine. (6)

(Fig. 3)

|

Fig. 3

Faille d'Ornon actuelle

D'après Barféty modifié

(1979) |

|

Du Cénozoïque"Du grec « kainós », récent, et « zôikós », « d’animal », le Cénozoïque (entre -66 Ma et actuel) est étymologiquement l’Ère des « animaux récents », par opposition à l'Ère Paléozoïque, « Ère des animaux ancien » (entre -541 à -252 Ma). Le Cénozoïque comprend les anciennes Éres Tertiaire et Quaternaire." jusqu'à nos

jours, des forces de compression referment l'océan Téthys ligure

(océan liguro-piémontais) et mettent en place les Alpes. Les

failles normales du Jurassique"Le Jurassique (entre -201 et -145 Ma) est une Période géologique du Mésozoïque ou Ère Secondaire qui doit son nom au Jura où des calcaires caractéristiques ont été trouvés. du Jurassique"Le Jurassique (entre -201 et -145 Ma) est une Période géologique du Mésozoïque ou Ère Secondaire qui doit son nom au Jura où des calcaires caractéristiques ont été trouvés.

Le système jurassique se subdivise en trois séries géologiques :

- Jurassique inférieur ou Lias,

- Jurassique moyen ou Dogger,

- Jurassique supérieur ou Malm." moyen, dont celle d'Ornon, jouent alors à la façon

de

failles inverses . . |

Facilement visible depuis la route départementale D526, la faille d’Ornon se situe sur le versant SUD du col éponyme. Son affleurement prend ici la forme d’une dalle incliné à 60° : c’est un miroir de faille (roches cristallines [gneiss"Le nom de cette roche provient du langage des mineurs de l’Erzgebirge

en Allemagne : le terme « gneiss » provient de l’allemand « gneis, gneisig », « dur, ferme ». De même composition minérale que les granites (quartz, feldspaths, mica), les gneiss sont des roches métamorphiques qui dérivent pour la plupart d'anciennes roches sédimentaires ou métamorphiques, pauvres en calcium et magnésium (marnes ou grès, laves variées, plutons de granite). Les paragneiss proviennent d’un métasédiment et les orthogneiss, d’un métagranite. Roches très fortement recristallisées, les gneiss sont très résistants à l'érosion." d'âge paléozoïque"Du grec « palaiós », « ancien » et « zôế », « vie », le Paléozoïque, littéralement « vie ancienne » (entre -541 et -252 Ma), anciennement nommé Ère Primaire, est l’Ère où les entités du Vivants se diversifient…"] du socle hercynien"Hercynien (du latin Hercynia silva, forêt hercynienne, qui s'étendait sur l'Allemagne centrale) désigne les reliefs formés en Europe occidentale durant la période géologique d'orogenèse de même nom. Pendant cette période, qui s'est étalée du Dévonien (-400 millions d'années) au Permien (-245 millions d'années), trois masses continentales se sont rapprochées, puis chevauchées pour former le supercontinent Pangée. Cette collision continentale est à l'origine de la surrection de plusieurs massifs européens nommés chaîne hercynienne ou chaîne varisque.") qui s’inscrit sur le flanc SUD-EST du Taillefer. À l’avant, plaqué contre le miroir de faille, se trouve un amas de roches de la couverture sédimentaire"La "couverture sédimentaire" des massifs cristallins, est formée, quant à elle, de sédiments datant du

Mésozoïque (anciennement nommé Ère Secondaire) et du Cénozoïque

(anciennement nommé Ère Tertiaire) (sédiments non métamorphisés, par définition)." [âge mésozoïque"Du grec « mésos », « au milieu », et « zôikós », « être vivant », le Mésozoïque (entre -252 et -66 Ma), anciennement

nommé "Ère Secondaire", est littéralement la « vie au milieu », comparativement à la « vie ancienne » du Paléozoïque (anciennement

nommé Ère Primaire) et à la « vie récente » du Cénozoïque (anciennement

nommé Ère Tertiaire). C’est typiquement "l’Ère des Dinosaures"."]. (7)

L’amas rocheux est formé de roches du Trias"Du latin « trias », « nombre de trois », car constitué de trois unités stratigraphiques distinctes (les Trias inférieur, moyen et supérieur), le Trias (entre -252 et -201 millions d'années) est la première Période du Mésozoïque ou Ère secondaire." (entre -252 et -201 Ma) (spilites"Du grec spilos, « tache », et lithos, « pierre », les spilites, qui caractérisent le volcanisme triasique de Crupillouse, en milieux marin, sont des laves de couleur vert foncé à noire, par la présence d'albite et de chlorite. En s’épanchant sous l’océan, en coulées successives dans les eaux très peu profondes, ces laves ont subi un métamorphisme au contact de l’eau de mer. Les bulles de la lave sont remplies de calcite, ce qui donne à la roche un aspect moucheté." [roches volcaniques], dolomies"Les dolomies sont des roches sédimentaires, qui contiennent au moins 25% d’un minéral nommé dolomite (carbonate double de calcium et de magnésium : CaMg(CO3)2), et aussi d’autres carbonates (carbonate de calcium, CaCO3) , (carbonate de magnésium, MgCO3), …"

[galets et blocs], calcaires"Du latin «calcarius», calcaire, chaux, les calcaires sont des roches sédimentaires, tout comme les grès ou les gypses, facilement solubles dans l'eau, composées majoritairement de carbonate de calcium CaCO3."), cimentées par des marnes"La marne est une roche sédimentaire, mélange de calcite (CaCO3) et d'argile dans des proportions à peu près équivalentes." sombres du Jurassique inférieur (Lias) (entre -201 et -175 millions d'années). Ce mélange de roches, d’âge et de nature variés, incluses dans un sédiment plus jeune, montre que la faille existait déjà au Jurassique inférieur (Lias). En effet, ce type de roche, véritable conglomérat"Du latin conglomerare « entasser, accumuler, réunir en masse compacte », un conglomérat est une "réunion en masse compacte" de cailloux. Il s'agit d'une roche

sédimentaire détritique cimentée, constituée de l'accumulation de

cailloux.

S'ils sont arrondis, le conglomérat est nommé poudingue;

s'ils sont anguleux, le conglomérat est appelé brèche.", s’est formé dans la mer lors des dépôts de vases du Lias, alors même que des pans hectométriques de falaises basculaient et glissaient sur le fond marin, le long d’une faille,

entrainant avec eux divers débris datant du Trias. De tels blocs portent le nom d'olistolithes"Du grec « olistaino », je glisse et « lithos », pierre", olistolithe désigne les gros blocs plurimétriques à hectométriques qui se sont écroulés à partir de falaises sous marines."

ou olistolites. Il existait donc dès le Lias, il y a 200 Ma, en bordure du continent européen, des failles normales dues à des phénomènes d’étirement de la lithosphère. La faille d’Ornon témoigne de ce phénomène.

(4)

|

Faille d'Ornon |

|

Ce n'est qu'en 1984, que Jean Claude BARFÉTY et Maurice GIDON interprétèrent cette faille comme une "paléofaille fossile d'un abrupt de bloc basculé". Cette découverte très importante fut le point de départ de la reconnaissance de la présence des dispositifs de blocs basculés dans les Alpes occidentales françaises. |

L'existence de cette "grande faille du col d'Ornon", bordant du côté EST le massif Armet - Taillefer a été mise en évidence par Jean Claude BARFÉTY et coll. en 1970 (1)

(2). À l'époque, les auteurs pensaient que cette cassure était liée aux mouvements de compression de l'orogénèse alpine, car « personne n'avait alors dans l'esprit le rôle que l'on attribue de nos jours à la paléotectonique jurassique »

(5). Ce n'est qu'en 1984, que Jean Claude BARFÉTY et Maurice GIDON

(3) interprétèrent cette faille comme une "paléofaille fossile d'un abrupt de bloc basculé". Cette découverte très importante fut le point de départ de la reconnaissance de la présence des dispositifs de blocs basculés dans les Alpes occidentales françaises (5).

C’est ainsi en étudiant la faille du col d’Ornon que les géologues ont développé la théorie des « blocs basculés ». Ces blocs qu’on peut observer ou reconstituer sur les marges continentales alpines sont de dimensions variables. On distingue trois ordres :

- Blocs de premier ordre : larges de 50 km ou plus

- Blocs de second ordre : larges de 5 à 10 km

- Blocs de troisième ordre : larges de environ 100 m

N°1 BARFÉTY Jean-Claude, GIDON Maurice et MOUTERDE René (1970) N°1 BARFÉTY Jean-Claude, GIDON Maurice et MOUTERDE René (1970)

Observations stratigraphiques et structurales sur le Mésozoïque des environs de Bourg d'Oisans (Isère)

Travaux du laboratoire de Géologie de la Faculté des Sciences de Grenoble

Tome 46, 1970

N°2 BARFÉTY Jean-Claude, GIDON Maurice, LEMOINE Marcel et MOUTERDE René (1979) N°2 BARFÉTY Jean-Claude, GIDON Maurice, LEMOINE Marcel et MOUTERDE René (1979)

Tectonique synsédimentaire liasique dans les massifs cristallins de la zone externe des Alpes occidentales françaises : la faille du Col d'Ornon

Compte rendu de l'Académie des Sciences de Paris

Tome 289, 17 décembre 1979

N°3 BARFÉTY Jean-Claude et GIDON Maurice (1984) N°3 BARFÉTY Jean-Claude et GIDON Maurice (1984)

Un exemple de sédimentation sur un abrupt de faille fossile : le Lias du versant est du massif du Taillefer (Zone dauphinoise, Alpes occidentales)

Revue de Géologie dynamique et de géographie physique

Vol. 25, fasc. 3, p. 267-276, Paris, 1984

N°4 Jacques DEBELMAS, Arnaud PÊCHER et Jean-Claude BARFÉTY (2002)

N°4 Jacques DEBELMAS, Arnaud PÊCHER et Jean-Claude BARFÉTY (2002)

Découverte de la géologie du Parc National des Écrins

Éditions du BRGM

N°5 d’après le site GEOL-ALP

www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright ©

N°5 d’après le site GEOL-ALP

www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright ©

N°6 François MICHEL (2018) N°6 François MICHEL (2018)

Guide des curiosités géologiques de France

Éditions Belin

Page 63

N°7

Pierre THOMAS

(2013)

N°7

Pierre THOMAS

(2013)

La faille bordière d'un bloc basculé dans les Alpes : la faille du col d'Ornon, La Chalp, commune de Chantelouve (Isère)

d’après le site PLANET-TERRE (Ressources scientifiques pour l'enseignement des sciences de la Terre)

planet-terre.ens-lyon.fr de l'École Normale Supérieure de Lyon, Copyright ©

|

|