|

|

Contexte

géologique parcours « mémoire de roches »

Les

massifs subalpins"Situés immédiatement à l’OUEST des massifs cristallins des Alpes "externes" (Mont Blanc, chaîne de Belledonne, Écrins-Pelvoux, Mercantour, …), les massifs subalpins (Bornes, Bauges, Chartreuse, Vercors, …) représentent le domaine le plus "externe" de l'arc alpin, par opposition aux massifs "internes", proches de la frontière franco-italienne.", que les géographes nomment

Préalpes"Les géographes nomment "Préalpes", les massifs subalpins (Bornes, Bauges, Chartreuse, Vercors, …), parce que ce sont les premières

formations alpines rencontrées en abordant les Alpes par l'OUEST.

Pour les géologues, "Préalpes" désignent les massifs externes dont une grande partie des roches a été transportée par "charriage" depuis des massifs plus internes. C’est le cas par exemple du Chablais, mais pas des Bornes, des Bauges, de la Chartreuse, du Vercors, …", sont les premières formations alpines qu'un voyageur

rencontre en abordant les Alpes depuis l'OUEST. Ils représentent le

territoire le plus "externe" de l'arc alpin"C’est l’arc convexe vers le SUD-OUEST que forment les Alpes occidentales en France. Cet arc comprend aussi les massifs subalpins.", par opposition aux massifs

"internes", proches de la frontière franco-italienne. Ces massifs

montagneux de moyenne altitude comprennent, entre autres, les

Bornes, les Bauges, le

Vercors ou la

Chartreuse. (1) (2)

Contrairement à l'explication qui a été donnée pendant longtemps après les années 1940, leur formation n'est pas due au glissement gravitaire vers l'OUEST de la couverture sédimentaire"La "couverture sédimentaire" des massifs cristallins, est formée de sédiments datant du Mésozoïque (anciennement nommé Ère Secondaire) et du Cénozoïque (anciennement nommé Ère Tertiaire) (sédiments non métamorphisés, par définition)." des massifs cristallins"Les massifs cristallins sont formés d'un soubassement, le "socle cristallin", surmonté d'une "couverture sédimentaire" (ou pas si cette dernière a disparu sous l'effet de l'érosion !).

Le "socle cristallin" des massifs cristallins, est formé d'un assemblage de cristaux (d'où le terme "cristallin"). Les minéraux qui y sont cristallisés ne se forment que dans les profondeurs de la croûte terrestre, dans des conditions de températures et de pressions considérablement élevées. Les roches qui forment ce "socle cristallin" ont deux origines :

- soit elles proviennent de la croûte elle-même, d'où elles ont plongé en direction du manteau et ont ainsi subi un métamorphisme (cristallisation ou recristallisation À L'ÉTAT SOLIDE par métamorphisme); c'est le cas de la plupart des roches qui constituent ce socle, ce sont des roches métamorphiques;

- soit elles proviennent du manteau, d'où elles sont remontées :

- très lentement, sans atteindre la surface, sous la forme de plutons de granites; ce sont des roches plutoniques ou intrusives (cristallisation par refroidissement lent);

- très rapidement, en épandant leurs laves à la surface du sol, ce sont des roches volcaniques (cristallisation perturbée par refroidissement rapide).

La "couverture sédimentaire" des massifs cristallins, est formée, quant à elle, de sédiments datant du

Mésozoïque (anciennement nommé Ère Secondaire) et du Cénozoïque

(anciennement nommé Ère Tertiaire) (sédiments non métamorphisés, par définition)." tout proche (Chaîne de Belledonne,

les Écrins). En fait, deux phénomènes fondamentaux ont permis l'existence des massifs subalpins"Situés immédiatement à l’OUEST des massifs cristallins des Alpes "externes" (Mont Blanc, chaîne de Belledonne, Écrins-Pelvoux, Mercantour, …), les massifs subalpins (Bornes, Bauges, Chartreuse, Vercors, …) représentent le domaine le plus "externe" de l'arc alpin, par opposition aux massifs "internes", proches de la frontière franco-italienne." en tant que reliefs, indépendamment des effets de l'érosion qui les a seulement individualisés :

- une déformation "tectonique" : raccourcissement d'OUEST en EST par plis et chevauchements (mouvements transverses) et allongement NORD-SUD par décrochements (mouvements longitudinaux coulissants),

- une surrection (soulèvement vertical = mise en relief). (3)

Situé à l'OUEST de GRENOBLE, limité pratiquement de tous côtés par une barrière de falaises, le Vercors est le plus méridional des massifs subalpins (4)

(5).

Il est aussi celui où les calcaires urgonien"Le calcaire urgonien est une roche sédimentaire très abondante dans les massifs subalpins (Bauges, Chartreuse, Vercors, …). Ce calcaire s’est formée voici 130 à 112 millions d'années, lorsque du sable blanc et des débris d’organismes, qui se trouvaient sous l’eau peu profonde de lagons tropicaux, ont émergé et se sont cimentés par un processus nommé « diagenèse ». Ce calcaire est composé majoritairement de restes de Rudistes, Bivalves du Crétacé, disparus voici 66 millions d’années. Le mot « urgonien » vient de « Urgon », commune des Bouches du

Rhône, où cette roche a été et est encore exploitée." couvrent la plus grande superficie relative

pour former de vastes plateaux karstiques"Karstique qualifie la topographie originale (grottes, gouffres, résurgences) due à l’érosion d’une région calcaire où le drainage souterrain est prépondérant. Cette forme de relief tire son nom de plateaux calcaires situés à la frontière de l'Italie, de la Slovénie et de la Croatie : le Karst (Karst, en allemand; Carso, en italien; Kras, en slovène; Krsen, en croate).", particulièrement développés dans la partie méridionale du massif

(4).

On distingue deux étapes principales dans l'édification du Vercors :

- au Mésozoïque"Du grec « mésos », « au milieu », et « zôikós », « être vivant », le Mésozoïque (entre -252 et -66 Ma), anciennement

nommé "Ère Secondaire", est littéralement la « vie au milieu », comparativement à la « vie ancienne » du Paléozoïque (anciennement

nommé Ère Primaire) et à la « vie récente » du Cénozoïque (anciennement

nommé Ère Tertiaire). C’est typiquement "l’Ère des Dinosaures"."

(anciennement nommé Ère

Secondaire, entre -252 et -66 Ma), des sédiments se déposent dans la Téthys ligure (l'océan alpin

du Secondaire),

- puis de la fin du Miocène"Du grec meioon, "moins" et kainos, "nouveau", c'est à dire "moins récent", car cette période comporte moins d'invertébrés marins modernes que le Pliocène, le Miocène est la première époque du Néogène et la quatrième de l'ère Cénozoïque. Il s'étend de -23 à -5 millions d'années." (entre -23 et -5 Ma) au Quaternaire"Depuis 2009, le Quaternaire (entre -2,59 Ma et maintenant) n’est plus une Ère : il est devenu une période du Cénozoïque. Cette période se caractérise par des glaciations et l'extension du genre Homo en Eurasie."

ancien (vers -2 Ma), des forces de compression, responsables de la surrection des Alpes externes, portent les sédiments du Mésozoïque en altitude : ceux-ci se retrouvent plissés et pincés sous des chevauchements

(6) (7).

Puis, l'érosion hydrochimique et hydraulique des roches carbonatées (calcaires) forme un karst"Le

karst est l'ensemble des phénomènes de corrosion du calcaire qui forme

ainsi une topographie originale (grottes, gouffres, résurgences) due à l’érosion d’une région calcaire où le drainage souterrain est prépondérant. Cette forme de relief tire son nom de plateaux calcaires situés à la frontière de l'Italie, de la Slovénie et de la Croatie : le Karst (Karst, en allemand; Carso, en italien; Kras, en slovène; Krsen, en croate)." avec des dolines"Du serbo-croate « dolina », vallée, cuvette, une doline est une petite depression circulaire qui se forme sur un terrain de nature karstique." et des lapiez"Mot de la Suisse romande, dérivé de lâpye « dalle, grande pierre plate », un lapiaz (des lapiez) est une dalle ciselée de rigoles par la dissolution." en surface et des grottes et des gouffres sous terre. Les paysages du Vercors doivent leur physionomie actuelle au travail des agents d'érosion qui se sont succédés depuis le Pliocène"Du grec « pleion », « plus, nombreux » et « kainos », « nouveau », le Pliocène (entre -5,33 et -2,58 Ma) est une période du Cénozoïque caractérisée par la présence de nombreux fossiles d'espèces récentes." (entre -5

et -2,5 Ma) jusqu'à nos jours dans des contextes climatiques

variés (chauds, tempérés, froids)

(6).

Le Vercors est ainsi considéré comme un des plus bels exemples de massif karstique de moyenne montagne tempéré

(6) (N°8 Documents sur l'évolution paléogéographique du massif du Vercors) (N°9 Stratigraphie de l'Urgonien du massif du Vercors 1) (N°10 Stratigraphie de l'Urgonien du massif du Vercors 2) (N°11 Carte géologique du Vercors par le Pr Maurice GIDON).

À noter que le secteur du massif des Coulmes, où se trouve la vallée fossile des Rimets, perd entre 170 et 250 mm de calcaire / millénaire (c'est-à-dire

entre 0,7 et 1 cm / 40 ans ! ! !), dont 60 à 80 % en surface ; un des records mondiaux ! (À titre comparatif, les massifs karstiques de montagne connaissent des valeurs de l'ordre de 80 mm / millénaire.) (12)

Le site de la vallée fossile des Rimets (Photographies) présente un intérêt géologique majeur : c’est le plus bel exemple au monde d’une vallée creusée voici 119 millions d’années dans une

plate-forme" Une plate-forme est une zone

de sédiments immergés dont le sous-bassement est constitué de croûte continentale, et non pas de

croûte océanique." de roches calcaires"Du latin «calcarius», calcaire, chaux, les calcaires sont des roches sédimentaires, tout comme les grès ou les gypses, facilement solubles dans l'eau, composées majoritairement de carbonate de calcium CaCO3.". Ici une partie de l’histoire de la formation du Vercors est restée figée dans la roche. Celle-ci garde en mémoire la présence d’une mer chaude et peu profonde où des organismes vivants proliféraient. Suite à une baisse du niveau de la mer, les résidus de ces organismes ont émergé, puis cimenté en se transformant en roche. Au sein même du roc, l’érosion a creusé une vallée. C’est cette histoire que le sentier « mémoire de roche » propose de découvrir dans un paysage de prairie, de

lapiaz"Mot de la Suisse romande, dérivé de lâpye « dalle, grande pierre plate »,

un lapiaz est une dalle ciselée de rigoles par la dissolution." et de hêtraie"Forêt de Hêtre.".

Mais ce lieu raconte aussi une histoire humaine : des murs en ruines témoignent de la destruction du hameau des Rimets en juillet 1944. Seul le four, restauré en 2010, subsiste aujourd’hui. Il atteste de ce que fut la vie paysanne sur ce site jusqu’au milieu du XXème siècle.

Patrimoine naturel et culturel, la vallée fossile des Rimets devait être protégée. Voilà pourquoi la commune de Rencurel et le Conseil Général de l’Isère l’ont classé au titre des Espaces Naturels Sensibles et ont décidé de la faire découvrir au public.

Dommage que ce site ait déjà subi des

dégradations... (Photographies)

Voici 120 millions d’années, le

SUD de la France, du Jura jusqu’en Provence, était occupé par un océan tropical appelé « Téthys ». Les bordures continentales submergées ceinturant cet océan étaient peu profondes et frangées de récifs.

À l’arrière, se développaient de vastes lagons à fond plat, les « plates-formes », où des organismes à coquilles

(Bivalves"Classe de mollusques d'eau douce et d'eau de mer qui possède deux valves réunies par un ligament :

coquille bivalve."

[Rudistes"Du latin « rudis », rude), les Rudistes sont un ordre éteint de mollusques marins fixés, ayant vécu au Mésozoïque."], Foraminifères"Du latin « foramen », trou, et « ferre », porter, les Foraminifères sont des Protistes dont la coque calcaire porte des "trous", d’où leur nom. Ces pores émettent des pseudopodes qui permettent au microorganisme de nager et de se nourrir." [Miliole"Les Miliolidae forment une famille de Foraminifères à test calcaire."], etc.) ou à squelettes calcaires (Poissons) proliféraient dans des eaux claires et chaudes. Après leur mort, leur reste se déposait. En marge de ces lagons, des récifs de corail étaient battus par les vagues provenant du large. Des îles de sable blanc, rafraîchies par les alizés, étaient ombragées par quelques fougères géantes. Une mangrove était aussi présente. Le site des Rimets faisait partie de ce paysage idyllique.

Le sable blanc, formé de fragments de coquilles et de débris d’animaux et de végétaux, s’est accumulé sous l’eau, formant des

sédiments de plusieurs centaines de mètres d’épaisseur en quelques millions d’années. Puis le niveau de la mer s’est abaissé (régression) de plusieurs dizaines de mètres. Le sable blanc et les débris d’organismes, qui se trouvaient sous l’eau, ont émergé. Les particules de sédiments se sont cimentées et transformées en une roche sédimentaire par un processus nommé « diagenèse"Après

avoir été déposés, les sédiments subissent des transformations

physiques, chimiques et biochimiques conduisant à la formation de roches

sédimentaires : ce processus porte le nom de diagenèse." ». Cette roche porte le nom de « calcaire urgonien"Le calcaire urgonien est une roche sédimentaire très abondante dans les massifs subalpins (Bauges, Chartreuse, Vercors, …). Ce calcaire s’est formée voici 130 à 112 millions d'années, lorsque du sable blanc et des débris d’organismes, qui se trouvaient sous l’eau peu profonde de lagons tropicaux, ont émergé et se sont cimentés par un processus nommé « diagenèse ». Ce calcaire est composé majoritairement de restes de Rudistes, Bivalves du Crétacé, disparus voici 66 millions d’années. Le mot « urgonien » vient de « Urgon », commune des Bouches du

Rhône, où cette roche a été et est encore exploitée." » (Photographies). Ce calcaire est composé majoritairement de restes de

Rudistes"Du latin « rudis », rude), les Rudistes sont un ordre éteint de mollusques marins fixés, ayant vécu au Mésozoïque.", Bivalves"Classe de mollusques d'eau douce et d'eau de mer qui possède deux valves réunies par un ligament :

coquille bivalve." du Crétacé"Du latin « cretaceus », « qui contient de la craie », le Crétacé est ainsi nommé en se référant aux vastes dépôts crayeux marins datant de cette époque et que l’on retrouve en grande quantité en Europe, notamment dans le Nord de la France. Le Crétacé (entre -145 et -66 Ma) est la dernière Période du Mésozoïque ou Ère secondaire.", disparus voici 66 millions d’années. Il contient aussi des organismes fossiles de toutes tailles, parmi lesquels se trouve la

Miliole"Les Miliolidae forment une famille de Foraminifères à test calcaire.", qui peut être observée au début du sentier « mémoire de roche ». Le diamètre de ce

Foraminifère"Du latin « foramen », trou, et « ferre », porter, les Foraminifères sont des Protistes dont la coque calcaire porte des "trous", d’où leur nom. Ces pores émettent des pseudopodes qui permettent au microorganisme de nager et de se nourrir." est d’environ 1 mm.

Les Foraminifères"Du latin « foramen », trou, et « ferre », porter, les Foraminifères sont des Protistes dont la coque calcaire porte des "trous", d’où leur nom. Ces pores émettent des pseudopodes qui permettent au microorganisme de nager et de se nourrir." doivent leur nom a leur coque poreuse (du latin

foramen, "petit trou" et ferre, "porter"). Ces

Protistes"Du grec "protestos", superlatif de "protos", « premier », les Protistes étaient un regroupement

hétéroclite d'organismes considérés comme les premiers êtres vivants sur Terre. Le terme non-officiel de Protistes désigne actuellement toute forme de vie n'appartenant ni aux Archées, ni aux Bactéries, ni aux Végétaux, ni aux Animaux, ni aux Eumycètes (Champignons). Les Protistes sont généralement unicellulaires.

Ils sont aujourd'hui connus sous le vocable d'« Eucaryotes unicellulaires » (cellules avec noyaux)." sont presque tous marins. Bien qu’unicellulaires, certains atteignent plusieurs centimètres de diamètre. La plupart des espèces vivent dans le sable où se fixent aux rochers et aux Algues"Les Algues forment un groupe hétérogène d'organismes unicellulaires, qui comme les Végétaux, effectuent la photosynthèse.". Certaines abondent dans le plancton"Du grec « planktos », « errant », le plancton est un regroupement d’organismes, le plus souvent microscopiques, qui dérivent passivement ou nagent faiblement près de la surface des eaux douces, saumâtres ou salées.

« Le plancton marin est constitué de tous les organismes vivants qui se laissent dériver à grande distance dans l’océan, même si beaucoup d’entre eux, comme les Méduses, peuvent se déplacer activement sur de courtes distances. Cela inclut donc les Virus, les Bactéries et Archées, les Protistes (c’est-à-dire les Eucaryotes unicellulaires tels que les Protozoaires et les microalgues), le zooplancton, constitué d’animaux pluricellulaires dont la taille va d’environ 0,1 mm à plusieurs centimètres, et le phytoplancton (le plancton végétal). »

Éric KARSINTI (2019)

Plusieurs milliers d’espèces de plancton repérées par Tara Oceans sont inconnues.

Pour la science, Hors-série n°104 : Océans, le dernier continent à explorer. Pages 28-31.". Un grand nombre de Foraminifères se nourrissent des produits issus de la photosynthèse"La photosynthèse (du grec φῶς phōs « lumière » et σύνθεσις sýnthesis « combinaison »), qui s'effectue chez les Végétaux, les Algues et certaines cellules Procaryotes, est la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique. Cette

dernière est emmagasinée dans des glucides et d'autres molécules organiques, avec accessoirement dégagement de dioxygène." des Algues qui vivent en symbiose sous la coque. 90 % des espèces connues de Foraminifères sont fossiles

et leur étude relève de la paléontologie"Du grec palaios « ancien »,

ontos « être » et logos « discours », la paléontologie est la science des êtres anciens.

Inventé par Henri-Marie DUCROTAY DE BLAINVILLE au XIXème siècle, le mot

"paléontologie" est venu remplacer le mot "oryctologie" (du grec oryctos qui signifie « extrait du sol »,

ce qui est également le sens d’origine en latin du mot fossile).

Eric BUFFETAUT

"Et Henri-Marie Ducrotay de Blainville inventa la paléontologie"

Pour la science, numéro 541, novembre 2022.". Avec les restes calcaires d’autres Protistes"Du grec "protestos", superlatif de "protos", « premier », les Protistes étaient un regroupement

hétéroclite d'organismes considérés comme les premiers êtres vivants sur Terre. Le terme non-officiel de Protistes désigne actuellement toute forme de vie n'appartenant ni aux Archées, ni aux Bactéries, ni aux Végétaux, ni aux Animaux, ni aux Eumycètes (Champignons). Les Protistes sont généralement unicellulaires.

Ils sont aujourd'hui connus sous le vocable d'« Eucaryotes unicellulaires » (cellules avec noyaux).", leurs coques entrent dans la composition des sédiments marins et même des roches sédimentaires"Les roches sédimentaires proviennent de l'accumulation de sédiments qui se déposent le plus souvent en couches ou lits superposés, appelés strates." qui ont émergé. Ces fossiles constituent d’excellents marqueurs pour la datation comparative de roches sédimentaires de différentes régions du monde.

Le visiteur peut observer que la surface du calcaire urgonien est parcourue de rigoles qui suivent le sens de la pente. Ce sont les ruissellements d’eau de pluie, ainsi que les ruissellements d'eaux de fusion issues de l'accumulation nivale

(fonte des neiges), qui contribuent à la dissolution des calcaires sous jacents. Légèrement acides de manière naturelle, les eaux météoriques ont entaillé la roche et façonné ces tranchées caractéristiques plus ou moins larges que l’on nomme « lapiaz"Mot de la Suisse romande, dérivé de lâpye « dalle, grande pierre plate »,

un lapiaz est une dalle ciselée de rigoles par la dissolution." »

(Photographies).

Lorsque de l’eau (H2O) s’évapore dans l’atmosphère, elle se charge en dioxyde de carbone (CO2), toujours présent dans l’air, même en absence de pollution. De l’acide carbonique (H2CO3) se forme, ce qui confère le caractère légèrement acide de l’eau de pluie. Lorsqu’il pleut sur le calcaire (CaCO3), celui-ci se solubilise, en libérant son calcium (Ca2+) : la roche se creuse alors de rigoles.

Les réactions chimiques sont les suivantes :

Formation d'acide carbonique dans l'air,

selon :

CO2 + H2O → H2CO3

Acide carbonique

L'acide carbonique solubilise le calcium,

selon :

Ca2+CO32- + H2CO3 → Ca2+(HCO3-)2

Calcaire Bicarbonate de calcium

Soluble dans l'eau

Ces phénomènes de dissolution sont

particulièrement développés et nombreux dans le Vercors où ils forment

de vastes tables dénudées ainsi modelées et découpées. En surface, la corrosion sculpte des cupules, des rainures, des cannelures de quelques centimètres à plusieurs mètres de profondeur entre lesquelles se développent des formes en relief plus ou moins acérées.

Le calcaire urgonien du site des Rimets contient aussi les traces d’un Gastéropode"Du grec "gastếr" et "poús", « ventre-pied », « qui a un ventre comme pieds », les Gastéropodes forment une classe de Mollusques caractérisés par la torsion de leur masse viscérale. On les

reconnaît à leur coquille dorsale torsadée caractéristique lorsqu’elle est présente." marin : la

Nérinée"Les Nérinées étaient des Gastéropodes marins qui vivaient au Mésozoïque

et qui n'ont pas survécu à la crise Crétacé-Paléogène.". Ce Mollusque était une sorte de gros escargot marin en forme de cône allongé. Probablement herbivore il vivait sur le fond du lagon où il se nourrissait d’Algues et du tapis bactérien. Le calcaire dont était constituée son épaisse coquille (aragonite) n’est pas fossilisable et disparaît après la mort de l’animal. Voilà pourquoi le visiteur observateur ne trouvera pas de « vrais » fossiles de Nérinées, mais seulement leurs empreintes, leurs moules fossilisés. (Photographies)

Sur le parcours « mémoire de roche », un petit bâtiment du XIXème siècle témoigne de ce que fut la vie paysanne aux Rimets jusqu’au milieu du XXème. Cette annexe, se compose d’un four à l’étage, d’une soue à cochons et de clapiers à lapins dans la partie basse. Seule la pièce où se situe le four a été restaurée en 2010. Plus loin, des ruines rappellent que le hameau des Rimets fut incendié en juillet 1944. (Photographies)

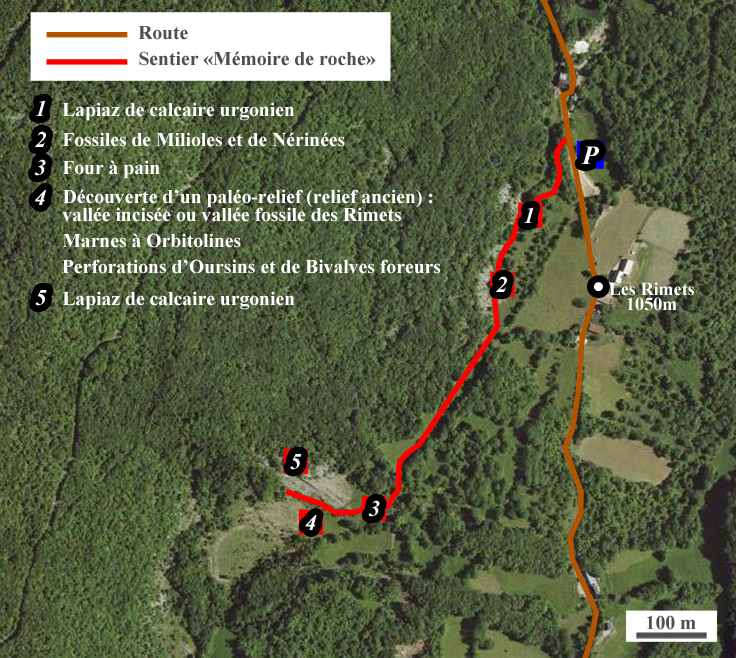

Carte du parcours « mémoire de roche »

Le site des Rimets permet de reconstituer les paysages qui se sont succédé durant cinq millions d’années, période pendant laquelle le niveau de la mer a connu quatre changements. (Photographie)

Il y a 120 millions d’années : Présence d’une mer chaude et peu profonde.

Le paysage est constitué de lagons tropicaux, de récifs de corail"Du latin « corallum », provenant du grec « korállion », les Coraux sont des colonies d’animaux de la famille des Cnidaires (comme les méduses et les Anémones de mer) qui vivent dans les mers chaudes. Chaque individu fabrique un squelette calcaire arborescent. Ce sont les squelettes de ces animaux morts qui forment les récifs de corail." et d’îles de sable blanc.

Il y a 119 millions d’années : Retrait de la mer et creusement de la vallée.

Avec un abaissement du niveau marin (régression), une partie de la plate-forme calcaire émerge. Le ruissellement acide des eaux de pluie creuse le calcaire en formant des rigoles et à une plus grande échelle, des vallées comme la vallée incisée des Rimets, dont le rebord NORD est abrupt. Relief ancien, il porte le nom de

paléo-relief. Des rivières s’écoulent dans ces vallées en direction de la mer.

Il y a 118 millions d’années : Remplissage de la vallée par les marnes"La marne est une roche sédimentaire, mélange de calcite (CaCO3) et d'argile dans des proportions à peu près équivalentes." à Orbitolines.

La mer remonte (transgression) et ennoie ce paysage : la vallée des Rimets est de nouveau immergée. Un nouvel ensemble récifal

naît. Cependant, l’arrivée de sédiments terrigènes (transgressifs), en provenance du continent, se traduit par une modification complète du paysage et l’arrêt du développement récifal. Un estuaire se forme et se remplit peu à peu de dépôts fins. Des herbiers"Les herbiers marins sont des prairies sous-marines de plantes à fleurs (et non d'algues)." s’installent. Ils sont peuplés d’Orbitolines"Les Orbitolines

étaient des Foraminifères abondants Crétacé.", Foraminifères comme les Milioles rencontrées au commencement du parcours. Leur présence indique l’abondance de particules (nutriments et éléments détritiques) transportées par les eaux de ruissellement des rivières venues du continent. Le paysage ressemble alors à celui des herbiers sous-marins actuels avec une faune très riche en coquillages : Gastéropodes, Bivalves (dont des Rudistes), Oursins, etc. Ces dépôts, qui remplissent les dépressions sous-marines, constituent ce qu’on appelle les « marnes à Orbitolines ».

Le visiteur trouve en abondance dans les marnes du site de petits disques plats ou coniques : ce sont des fossiles d’Orbitolines.

Il y a 117 à 115 millions d’années : nouvel abaissement et nouvel remontée du niveau marin.

Un nouvel abaissement (régression) du niveau marin entraîne une nouvelle émersion, suivi d’une diagenèse et d’une érosion.

Quand la mer remonte une nouvelle fois (transgression), la surface calcaire noyée est colonisée soit par des

Bivalves lithophages perforants, creusant de petits trous dans la roche comme les

Dates dans les mers actuelles, soit par des Oursins"Dérivé du Marseillais ancien (ursin, 1554), «fourrure d'ours», du fait que leurs piquants rappellent les poils serrés de l’ours, les Oursins sont des Echinodermes à coquille calcaire hérissée d’épines mobiles." qui s’installent dans des cavités plus larges. On observe ainsi sur le site de petites cuvettes creusées par les piquants et la mâchoire des Oursins. (Les Oursins ne sécrètent ou n’excrètent pas de substances acides capables de dissoudre la roche par l’extrémité de leurs piquants, comme l’indique les panneaux du sentier « mémoire de roche »). (Photographies)

Au-dessus de ce niveau, les dépôts marins ne renferment plus de faune récifale, mais des organismes fixés comme les

Crinoïdes (Lys de mer), typiques d’une mer plus profonde et plus froide.

Aujourd’hui : la forme de la vallée est lisible dans le paysage.

De nos jours, à cause du plissement alpin, ce relief se retrouve à environ 1 000 m d’altitude. Petit à petit l’érosion retire la marne et fait de nouveau apparaître cette vallée ancienne. (Photographie)

N°1 d’après le site GEOL-ALP

www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright ©

N°1 d’après le site GEOL-ALP

www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright ©

N°2 d’après le site GEOL-ALP

www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright ©

N°2 d’après le site GEOL-ALP

www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright ©

N°3 d’après le site GEOL-ALP

www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright ©

N°3 d’après le site GEOL-ALP

www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright ©

N°4 d’après le site GEOL-ALP

www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright ©

N°4 d’après le site GEOL-ALP

www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright ©

N°5 d’après le site GEOL-ALP

www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright ©

N°5 d’après le site GEOL-ALP

www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright ©

N°6 Jean-Jacques DELANNOY (1991) N°6 Jean-Jacques DELANNOY (1991)

Vercors

Histoire du relief

Carte géomorphologique commentée

Collection des cartes techniques du Parc naturel régional du Vercors

N°7 d’après le site GEOL-ALP

www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright ©

N°7 d’après le site GEOL-ALP

www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright ©

N°8 Documents sur l'évolution paléogéographique du massif du Vercors d’après le site GEOL-ALP

www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright ©

N°8 Documents sur l'évolution paléogéographique du massif du Vercors d’après le site GEOL-ALP

www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright ©

N°9 Stratigraphie de l'Urgonien du massif du Vercors 1 d’après le site GEOL-ALP

www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright ©

N°9 Stratigraphie de l'Urgonien du massif du Vercors 1 d’après le site GEOL-ALP

www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright ©

N°10 Stratigraphie de l'Urgonien du massif du Vercors 2 d’après le site GEOL-ALP

www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright ©

N°10 Stratigraphie de l'Urgonien du massif du Vercors 2 d’après le site GEOL-ALP

www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright ©

N°11 Carte géologique du Vercors par le Pr Maurice GIDON d’après le site GEOL-ALP

www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright ©

N°11 Carte géologique du Vercors par le Pr Maurice GIDON d’après le site GEOL-ALP

www.geol-alp.com de Maurice GIDON, Copyright ©

N°12 Jean-Jacques DELANNOY (1982) N°12 Jean-Jacques DELANNOY (1982)

Les variations spatio¬temporelles de la corrosion karstique dans un massif de moyenne montagne : le Vercors

Revue de Géographie Alpine

Année 1982 70-3 pp. 241-255

d'après

Persée

N°13 Commune de Rencurel (2018)

www.rencurel-vercors.fr

N°13 Commune de Rencurel (2018)

www.rencurel-vercors.fr

N°14

Hubert ARNAUD (1971)

N°14

Hubert ARNAUD (1971)

Le plateau de Glandasse : Structure et place dans le cadre géologique régional ; Essai d'interprétation photogéologique de la fracturation du Vercors sud-oriental

Géologie Alpine, t. 47, 1971, p. 25 44

N°15 ARNAUD H., ARNAUD-VANNEAU A., BLANC-ALETRU M.-C., ADATTE T., ARGOT M., DELANOY G., THIEULOY J.-P., VERMEULEN J., VIRGONE A., VIRLOUVET B. & WERMEILLE

S. (1998)

N°15 ARNAUD H., ARNAUD-VANNEAU A., BLANC-ALETRU M.-C., ADATTE T., ARGOT M., DELANOY G., THIEULOY J.-P., VERMEULEN J., VIRGONE A., VIRLOUVET B. & WERMEILLE

S. (1998)

Répartition stratigraphique des orbitolinidés de la plate-forme urgonienne

subalpine et jurassienne (SE de la France)

Géologie Alpine, Grenoble, t. 74, p. 3-89.

N°16 ARNAUD-VANNEAU (A.) et ARNAUD (H.) (1970)

N°16 ARNAUD-VANNEAU (A.) et ARNAUD (H.) (1970)

Nouvelles données paléogéographiques sur les couches à Orbitolines de la région des Rimets (Vercors septentrional)

C.R.A.S., t. 270, p. 1756-1759.

N°17 Bernard WALTER, Annie ARNAUD-VANNEAU, Hubert ARNAUD, Robert BUSNARDO, Serge FERRY (1975) N°17 Bernard WALTER, Annie ARNAUD-VANNEAU, Hubert ARNAUD, Robert BUSNARDO, Serge FERRY (1975)

Les Bryozoaires barrémo, aptiens du Sud-Est de la France. Gisements et paléoécologie, biostratigraphie

Geobios Volume 8, Issue 2, 1975, Pages 83-117.

|

|